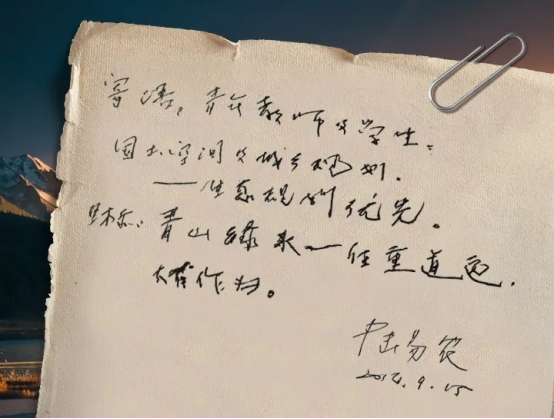

在新疆城乡规划建设领域,有一位德高望重的学者,他用六十载春秋在祖国边疆书写了一段感人至深的奋斗故事。陆易农,这位1961年同济大学道桥系毕业的高材生,从毕业就扎根祖国的新疆,将毕生心血奉献给了新疆的城乡规划事业。作为新疆建设职业技术学院的教授级高级工程师,他不仅是自治区城市规划领域的权威专家,更以知行合一的治学态度和无私奉献的育人精神,成为建院师生心中当之无愧的学习楷模。

同济英才情系边疆【陆易农学生时期照片】

(图片来自同济大学档案馆)

1938年出生于江苏太仓的陆易农,1961年以优异成绩从同济大学毕业后,奔赴新疆。那个年代的新疆,条件艰苦、百业待兴,这位年轻的同济学子先后在兵团工程单位从事测量、路桥和水利施工,在喀什地区叶城县主持城乡建设。原本道桥专业的他,为了新疆的建设,又扑下身子研究城市规划。26年的基层历练,使他积累了丰富的实践经验,也培养了他对这片土地的深厚感情。1985年,47岁的他仍不忘充电学习,重返同济大学参加城市规划研讨班进修,将前沿理论带回新疆。从二十出头、血气方刚的年轻人到现在满头华发,他把新疆视为第二故乡,在这里成家立业,把一生献给了祖国的边疆,两个儿子也扎根在新疆,继续接过父辈的“接力棒”,献了青春献终身,献了终身献子孙。

学术耕耘成果丰硕

陆易农教授在城乡规划理论研究领域建树颇丰,他的著作《论城市的有机属性》一书,分别归纳为:“城市有机理论研究篇”“新疆城乡规划篇”“新疆军垦城镇建设与规划研究篇”“乌鲁木齐市城市发展研究篇”“城市规划文论篇”“新疆园林篇”“旅游篇”和“教育篇”八个部分, 以一个城市规划师的视野与社会责任感在观察社会,认识问题和研究问题。也从侧面记录了陆易农教授在新疆城乡规划、建设、教育领域四十多年工作的历史,汇集了他在这个领域的研究成果,反映了他对新疆城乡规划、建设工作的建设性意见和建议。他提出"城市是有生命的有机体"这一核心观点,系统阐述了城市运动规律与人城互动关系,该理论荣获国际优秀论文奖,被多部权威典籍收录,2001年获得了世界华人交流协会、世界文化艺术研究中心“国际优秀论文奖”。

《论城市的有机属性》

“西部大开发”还是要重视城乡协调发展这篇论文2001年获得了“新世纪西部可持续发展战略学术交流会”优秀论文一等奖,2003年获得了“首届全国人文社会科学优秀学术文献”一等奖,并被我国多部文献收录。“新疆现代军垦城镇的形成与特征研究”一文2003年在“首届中华全国理论创新奖”论文评选活动,获一等奖,并入选《当代中国科教文集》。2005年入编《中国学术大百科全书》等文集,并获得“中国当代优秀学术成果奖”。

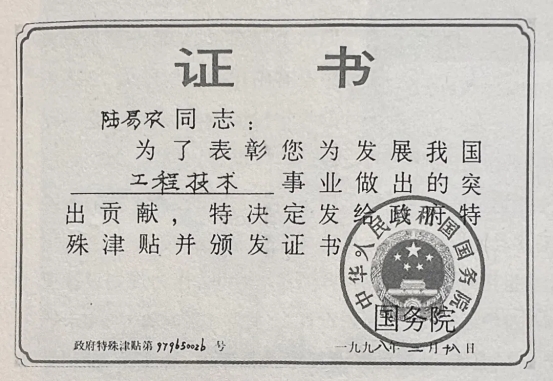

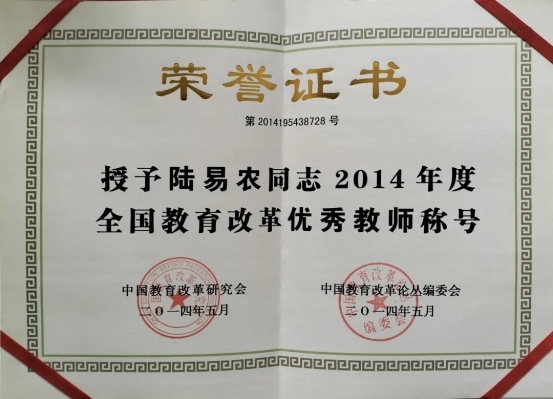

《试论新疆军垦城镇的特色与规划》一文,2002年由中国科学技术情报学会学术委员会主持的“全国优秀学术成果评选”中获“全国优秀学术成果一等奖”,2003年获“首届全国人文社会科学优秀学术文献”一等奖,并入选《中华学术博览》等文集。在军垦城镇的规划实践方面,2004年参加了兵团建设局颁发的“新疆生产建设兵团小城镇总体规划编制深度规定”文件的起草,还参与了新疆建设规划设计研究院部分团场小城镇的规划,其中“兵团农十三师师部大营房建设规划”、“农八师一四三团花园镇总体规划”,分别获得自治区2001和2004年度自治区优秀城市规划设计三等奖。他主持编制的《恰瓦格集镇建设规划》《叶城县城镇总体规划》等四项成果获自治区二等奖,参与编制的兵团团场规划获建设部三等奖,发表学术论文50多篇。1986年建设部授予先进科技工作者称号,1997年享受国务院政府特殊津贴。

战略眼光服务发展

陆易农教授是新疆维吾尔自治区城市规划管理委员会专家委员会成员,自治区城市规划协会会员,长期从事城乡规划、建设工作,在城市规划教学、理论研究和城市规划设计及咨询工作,为自治区的城市规划事业做出了贡献。

他始终将学术研究与新疆实际紧密结合。早在上世纪90年代,他就前瞻性地提出建设“临新铁路”构想, 并对该线的走向作了描述。他还提出了构建西北、华北与东北“三北大通道”的构想。该文发表后,不久就引起了社会的反响和关注,也受到政府以及有关部门的重视。2015年12月1日,临哈铁路额济纳至哈密段正式全线开通运营 。临河至哈密铁路铁路是连通新疆与华北的重要通道,在服务国家“一带一路”中作用显著。 他率先论证"天山北坡经济带"发展轴线,2001年4月在自治区人民政府召开的“天山北坡经济带城填体系发展座谈会”上的大会发言,《天山北坡经济带发展规划》列入自治区“十二五”规划,加快推进天山北坡经济带开发开放,对推动新疆发展具有重要意义。关于乌鲁木齐建设“中亚国际商贸城”的建议,更被纳入政府规划。在西部大开发热潮中,他冷静撰文呼吁“重视城乡协调发展”,这些真知灼见为新疆城镇化建设提供了重要理论支撑。

桃李芬芳师德永馨

(1990年,陆易农(左二)和丁百齐校长(右三)等老师在城建校区花房前合影)

作为新疆建设职业技术学院副校长,陆易农教授倾心育人,培养了大批扎根边疆的建设人才。他坚持理论与实践相结合的教学方法,带领学生参与真实项目,以严谨的治学态度言传身教。退休后,他仍担任学院教授级高级工程师、建设规划设计研究院总规划师,继续为青年教师和学生提供指导。他常说:“做城乡规划工作,需要多学科知识的整合,关键是要在实践中发挥1+1>2的作用。”这种综合创新的教育理念,深深影响着建院学子。

(2014年,陆易农副校长与房管92-2班、92-4班学生毕业30年合影)

精神传承榜样力量

陆易农教授用一生践行了“把论文写在祖国大地上”的崇高理想。从黄浦江畔到天山脚下,他选择将青春和智慧献给边疆;从青丝到白发,他用执着坚守诠释了知识分子的家国情怀。在建院学子心中,他不仅是学术上的引路人,更是人生道路上的灯塔。他的故事告诉我们:真正的价值不在于获取多少,而在于奉献多少;不在于声名远近,而在于是否将才华奉献给祖国最需要的地方。

今天,当我们漫步在新疆的城镇街头,感受着现代化城市的脉动时,不应忘记背后有这样一位默默耕耘的规划者。陆易农教授的精神,正如他钟爱的城市有机体理论所揭示的那样——生命的意义在于持续不断地创造价值。这种精神必将激励更多建院学子以专业报国,在边疆建设的广阔天地中书写属于自己的精彩人生。