1978年的秋天,乌鲁木齐的天空格外湛蓝。当第一批学生走进简陋的教室时,他们不会想到,这所刚刚诞生不久的学校将在未来几十年里成为新疆建设行业的“人才摇篮”。而站在讲台上的他,此刻正紧锁眉头,一切从头开始,老师不够,找不到合适的教材这些都是这所新成立的学校面临的困难。于是,他们开始制定教学计划,建立教学管理制度、查找准备教材等工作,师资由校领导负责,从全疆各地调。调来许多有实力的老师,有过去在原公交学校有经验的专业老师,各子弟学校优秀的基础课教师,大部分都有本科学历,还有各地的大学毕业生,在那个年代,这已经是顶配了,大家只有一个目的,培养更多的建筑人才,为新疆的建设打下坚实基础。

“没有教材,我们就自己写!”他挽起袖子,带领教务科的老师们夜以继日地查找资料、编写讲义。灯光下,他的身影被拉得很长,铅笔在纸上沙沙作响的声音持续到深夜。他们用坚韧与细致和丰富的知识,为学校打下了第一块基石。1984年,学校迎来了一批特殊的学生——少数民族预科班。如何让少数民族学生更好地掌握建筑专业用词,是他们面临的一道难题。清晨六点的办公室里,他对照着北京语言学院的培训笔记,将建筑术语编织成歌谣。当第一批少数民族学生用流利的国家通用语言完成毕业答辩时,他的眼角湿润了。

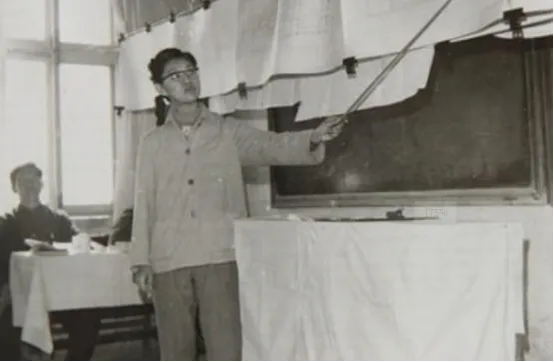

(毕业答辩现场)

考试季的校园总是格外安静。他们坚持“零容忍”的考试制度,A、B卷随机抽取,单排单座,巡场严格。“建筑是百年大计,容不得半点虚假,今天放过一个不合格的学生,明天就可能多一栋危楼。”他的话掷地有声。 同时他们不断完善各种辅助教学设施,建立图书馆,建材实验室,电脑房,购买各种测量仪器。1986年,学校迎来高光时刻——承办全国建筑类中专力学教学研究会年会。建设部教育局中专司的领导还有全国各地的建筑类中专学校力学老师都来参加,进行力学课的教学交流。他站在图书馆门口,看着各地同行赞叹的目光,多年的艰辛在这一刻化作了欣慰的笑容。1990年,当学校成为重点中专的喜讯传来时,全校沸腾了。他眼前浮现出十几年前那个只有两个班级的简陋学校。如今,从这里走出的毕业生已成为新疆建筑行业的中坚力量,从技术骨干到厅局领导,建院学子遍布天山南北,甚至走向内地各省市。退休后他的心从未离开过建院的热土。当学生来看望他时,他总是迫不及待地问起学校的近况。2010年,在那拉提草原,一位伊犁建设局的干部认出了他:“校长,您的学生现在都是行业顶梁柱了!”三十二年过去,当年的小树苗已长成参天大树。新疆建设职业技术学院的校训“崇德 技精 求实 拓新”正是一代代建院人教育理念的结晶。今天,当我们在全国各地看到那些由建院学子参与建设的建筑时,仿佛能看到他们伏案备课的身影——他们用一生的坚守,在祖国边疆筑起了一座无形的丰碑。

“教育不是灌输,而是点燃火焰。”他常引用这句话。如今,这把火已经燎原,照亮了无数建筑人的前行之路。在新疆广袤的大地上,每一栋拔地而起的高楼,都是对教育工作者最好的致敬。而在这片热土上,还有更多不为人知的故事正在书写……